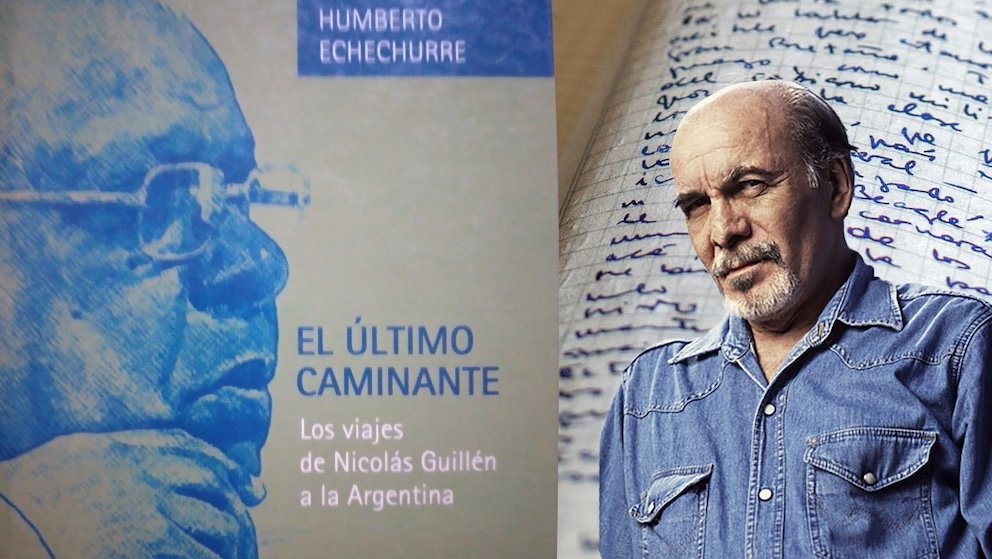

De mi libro. El último caminante sobre la vida de Nicolás Guillén, editado por Catálogo y presentado hace unos años en la Feria del libro de la Habana, invitado por la Fundación que lleva el nombre del poeta cubano. El reportaje fue efectuado en la casa de Abelardo Castillo.

En un lugar que pareciera respirar poesía, con calles similares a la quietud que transmiten las veredas barriales, con gente que camina en armonía y con árboles que derraman generosamente sus sombras, en ese ámbito vive Abelardo Castillo.

La calle Hipólito Irigoyen al 2.200 está muy cercana a donde alguna vez pasó sus días Leopoldo Marechal y también recaló su nave de viajero incansable Nicolás Guillén en tiempos de exilios y de olvidos. Todo está próximo en este lugar, casi al alcance de la mano: sus libros, su tablero de ajedrez y sus pequeñas infidencias. «Disculpe la espera, pero me quedé escribiendo un cuento. Eran casi las 7 de la mañana cuando puse el punto final, aunque todavía falta la corrección», dice a modo de disculpa, pero luego, la espera es ampliamente gratificada, por este hombre que le tiene un poco de temor a los vuelos en aviones, pero que es tremendamente audaz cuando se trata de descifrar los misterios del hombre. Y por qué no, cuando se trata de Nicolás Guillén.

«El primer escritor que conocí en mi vida fue Nicolás Guillén. Yo tenía 22 años y con un amigo fuimos a visitarlo al Hotel Atlantic, en la calle Castelli o Alberdi, en el barrio de Once. Fue en el año 1958. Él vivía en un hotel que queda a dos o tres cuadras de casa. Me acuerdo de que lo buscamos con Juan José Capdepont, ex seminarista que luego fue asesinado por la dictadura militar. Queríamos que diera una conferencia en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Éramos muy chicos. Yo todavía no había publicado nada. Recuerdo que recién estaba escribiendo el «Otro Judas». Lo conocimos allí, a Guillén. Estaba en bata y nos leyó un poema que estaba corrigiendo de su libro «La paloma de vuelo popular». Nos leyó poemas de «Sóngoro Cosongo» y de «El son entero». Era formidable oírlo leer porque tenía una voz poderosísima. Muy profunda, muy de negro… que retumbaba.

Sin dudas… un recuerdo muy particular.

El hecho fue muy agradable. Hasta que en un momento, mi amigo saca unos papeles de su bolsillo y le dice que le quiere leer algo. Ante lo cual yo me sentí casi aterrado, porque pensé: no será tan imprudente de ponerse a leerle poemas a Guillén. Y me pasó algo peor. No eran poemas de él, sino poemas míos. Yo siempre escribí poemas, pero no me considero ni remotamente un poeta. Cuando vi que estaba leyendo esos poemas míos, inmediatamente lo detuve. Y le dije: No… por favor. Pero no pude dejar de agregar que, si a Guillén le interesaba, podía contarle algo que estaba escribiendo: precisamente el «Otro Judas». El hecho de que me entusiasmara y empezara a contarle toda la obra, que dura una hora y pico. Se la recité de memoria. Se la actué, hice todos los personajes durante más de una hora, con un impudor que hoy me asombra.

¿Y Guillén qué hacía?

Me escuchaba. La obra naturalmente dialogada y hasta un poco actuada no fue interrumpida. Cuando finalicé, Guillén me dijo: «Bueno, chico. (Porque yo le había dicho que si tal vez la terminaba, la pensaba mandar a un concurso literario). Si la escribes como la cuentas, tu obra debe ganar ese concurso». Más tarde la envié a la ‘Gaceta Literaria’ y efectivamente gané el concurso. Lo que no podía saber Guillén era la importancia que para mí, en aquel momento, tuvo ese acto de fe. No me interesaba si era fingido o no, si era una cortesía o un simple acto para desembarazarse de mí; lo que sentí es que me estaba autorizando uno de los grandes poetas de América.

¿Allí finalizó su encuentro?

En aquel entonces yo no había publicado nada en mi vida, y esa obra se la había leído a mi amigo y a mi novia. Muchos años después le recordé ese encuentro, en una carta. Nunca recibí la respuesta, porque en esos días Guillén murió. Ni siquiera sé si recibió mi carta.

¿Qué otro recuerdo tiene de aquella vez?

Con mi amigo íbamos a pedirle una conferencia para San Pedro, con la condición de que la diera gratis, y Guillén nos dijo que no, que debía cobrarnos aunque fuera simbólicamente. Cosa que me alarmó; yo pensaba que un poeta está más allá de los problemas económicos. Él nos explicó por qué. Primero, porque estaba exiliado y vivía de sus conferencias. Segundo, porque, aunque el pago fuera emblemático, alguien debía probar que la poesía era un trabajo tan digno como cualquier otro. En esos momentos, Guillén estaba corrigiendo las galeradas de uno de sus libros.

¿Qué significado le dio a esa experiencia?

De esa misma tarde tengo otros dos recuerdos. El primero sigue perteneciendo a mi vanidad personal. El segundo, no. Guillén me regaló un libro, ‘Songoro cosongo’, y la dedicatoria decía —dice, porque es uno de los pocos libros dedicados que guardo en mi biblioteca—: al joven poeta argentino Abelardo Castillo, de su amigo cubano Nicolás Guillén. O sea que ‘el poeta’ era yo, y él apenas un amigo mío.

¿Y el otro recuerdo?

El segundo es algo que afirmó y que no he olvidado nunca. «Los escritores somos peores que las putas —dijo—: andamos fijándonos si han escrito dos renglones más sobre un colega que sobre nosotros, estamos al acecho del elogio; nunca caigas en eso. La palabra ‘putas’ dicha como él la dijo esa tarde, tenía un valor simbólico, porque sé perfectamente que, en otro sentido, a Guillén le encantaban. Lo que quería decir era que tuviera cuidado con el puterío literario y, sobre todo, con la soberbia que tenemos los escritores; esa ridiculez de creer que somos únicos en el mundo».