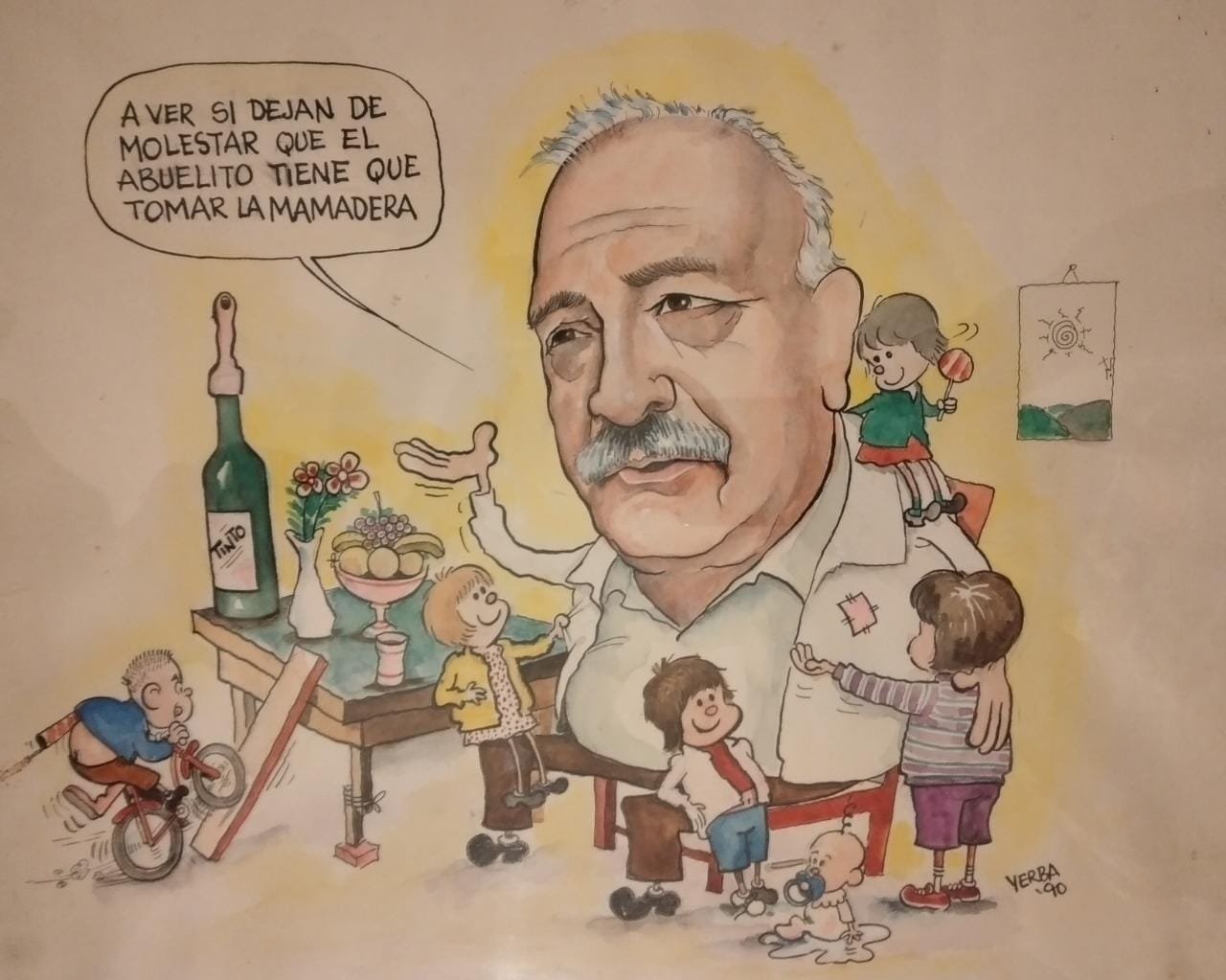

Volví éste día a recordar cosas simples, de voces ya apagadas, del fuego de la vida en su esplendor, de la alegría familiar alrededor de una mesa, donde el protagonista era él. Su figura, detrás de un rostro duro escondía una imagen tierna, de un padre bondadoso y afable, que no se doblegaba en el primer intento, pero luego enternecía ante el cariño de sus hijos. En los principales momentos su voz resonaba potente, convocaba al silencio, a escucharlo con la máxima atención. No había celulares, creo que tampoco lo habría permitido.

Sus vivencias eran ocurrentes, plenas de picardía y sabor popular; siempre las mismas, pero extrañamente no cansaba. Yo simplemente lo escuchaba, admiraba su manera de ser, hasta era respetuoso de sus silencios. Una y otra vez le pedía que me cuente cómo casi se le escapó un preso de la Alcaidía de la Central de Policía, cuando en un momento el detenido se sumó a la comitiva del gobernador que visitaba el lugar y empezó a mostrarle al mandatario lo que hacía falta en ese lugar. El personaje lo acompañó en todo el recorrido y cuando estaba a punto de cruzar la puerta de salida, mi padre alertado le dijo: “Disculpe gobernador, ese señor es un detenido”, la verdad que por su astucia merecía estar libre, comentaba.

Y tantas veces Papá penetras en mi historia de adolescente, cuando te hacía renegar. Me acuerdo cuando escondí la libreta del Colegio Nacional, con tantos rojos, como marcas tiene un almanaque de “feriado puente”. El exilio llegó de la mano de mi abuela, con la complicidad de mi madre Oda. Era una condena dorada porque disfrutaba de los manjares de las habilidades de Cleofé: turrones, tortas, empanadillas y las frutas más exquisitas, ciruelas, higos y damascos, que brotaban de un paraíso plantado en el fondo de la casa de la calle Mitre, inalcanzable para los demás, pero no para mí. Imaginaba a mi padre esperando que regrese, pero yo prefería el clima bélico impuesto por mi inconsciencia y esa bicicleta que dormía en la paz de un garaje impenetrable. Un día se terminó mi exilio y bajo promesa de no agresión tuve que volver a mi casa acompañado de mi madre, mientras mi abuela acompañaba hasta la puerta pidiendo prudencia; sin embargo, apenas llegué a la esquina, el tiempo de la diplomacia finalizó abruptamente.

O esa vez que me castigaste llevándome a Cachi, donde eras el Comisario, porque el quinto año había terminado mal y tenía tantas materias para rendir que peligraba mi promoción; encima con veinticuatro amonestaciones y antecedentes que ponía en jaque a mi madre para sostenerme. No fue buena la temporada, porque encontré amigos con el mismo sueño de libertad. La baja temperatura, el nevado de Cachi y la inconsciencia juvenil jugaban en contra mía, pero me enseñaste que todo tenía un límite. No había tiempo para más.

Tantas cosas para contar con recuerdos que brotan de un manantial transparente y cálido, producto de tus enseñanzas que hoy refleja mi mano temblorosa y esa voz que me golpea en noches de insomnio: “Que carajo me pasa”. Era un 27 de febrero de 2005 y la ambulancia presurosa transitaba las calles avanzando en un desconocido túnel sin salida.

Te respeté siempre Padre, sentí tu bondad en mi niñez con inocentes ocurrencias, te admiré de grande y aprendí de tu honradez lo que hoy me sirve como hombre. La lealtad, no es solo un valor es la herencia que se transmite; hoy quisiera que mis hijos y nietos sigan recorriendo ese camino.

Hoy es el Día del Padre. No estarás en la mesa, pero tus gestos, tu mirada, tu presencia como una sombra eterna, siempre me acompañan. Hoy la melancolía me persigue y extraño esos días en que ciego no veía que eras todo corazón.